言うに及ばず、家はあなたの人生の中でも非常に高い買い物です。その認識があるにも関わらず、現状では、人任せになってしまう例が少なくありません。結果、後の祭りとなったり取り返しがつかなくなる場合が往々にしてあります。家づくりについての知識は、これから家を建てる人から現在建築中の人はもちろん、既に家をお持ちの方に長く住んでいただくためにも必要なものです。確かに専門知識が必要な場面もありますが、ご自分で取り組める問題も数多くあります。予防建築という考え方を実践するためには、お施主さん自信の努力も必要だと考えます。問題が起こってしまってからでは遅い!諦めたり妥協したりせずに、納得のゆく家づくりをするためにも是非、目を通していただきたい内容です。

最近、土地に関するトラブルが多いので家や土地などの不動産を購入する時は自分の目で確かめて、購入すること。

さまざまな情報をチェックする必要があります。その一つとしてあげられるのが、用途地域です。

特に、家を建てるための土地を探している場合や、土地付きの戸建てを購入して、将来建て替える予定がある場合は、

土地の用途地域を確認しておかないと建てたい家が建てられない場合もあるので注意が必要です。

下記に述べる項目は最低限チェックしておきましょう。

土地チェック

土地建物履歴

購入しようとしている土地が、長年にわたりどのように使われてきたかということは大変重要です。土地購入の際には法的な権利関係や建築基準法による規制状況などの調査が重要です。過去から現在に至るまでにその土地がどのよう用途に使われてきたのかという情報も非常に重要です。土壌汚染の可能性などがないかどうか?最近では土地履歴調査の重要性が、以前にもまして高まってきています。土地を取得するときには、必ず土地履歴を調べておきましょう。土地履歴は、土地所在地の法務局で誰でも調べらることができます。自分で調べてみましょう。

登記簿謄本を揚げる。

具体的には登記簿謄本を取得します。登記簿謄本(登記事項証明書)取得については、原則として手数料がかかります。登記所の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料は600円のところ,オンライン請求をご利用いただくと,証明書を郵送で受け取る場合の手数料は500円,最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る場合の手数料は480円となります。詳しくは土地所在地の法務局へ。

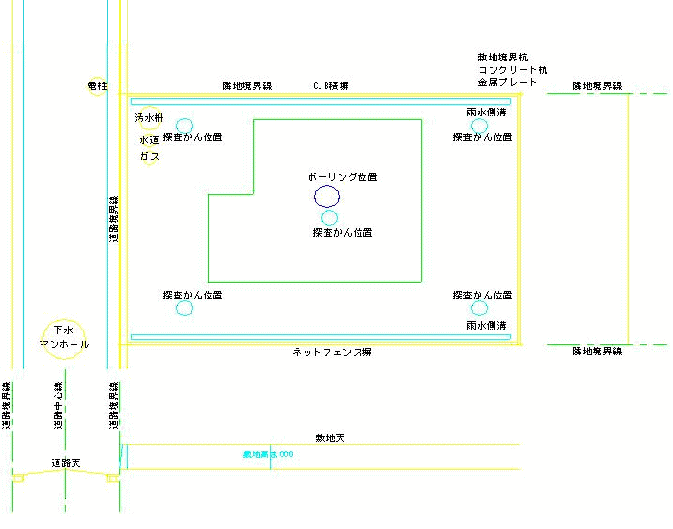

敷地境界

土地を購入した後の境界をめぐるトラブルは非常に厄介です。敷地の道路境界や隣地境界がどこであるのかは、土地の購入前に必ず確認しましょう。必要によっては隣地所有者と立会いの下で明示及び境界確定するようにしてください。

1)境界明示方法

境界明示には、道路明示、河川明示、隣地明示の3種類があります。また、対象土地の所有者が官庁か民間かによって立会い、確認する相手が変わります。道路、河川明示はほとんどの場合官庁が相手方ですので、明示申請が必要です。期間は約3ヶ月は掛かります。隣地の境界確定、民間と民間の確定です。バブル期には、境界をめぐる様々な事件が起こりました。トラブル回避のためにも境界確定をしておきましょう。記名押印、印鑑証明書付きの書類としてとりかわしておきましょう。コンクリート杭、金属プレート等移動しないように堅固に固定しておきましょう。写真、図面等も添付しておくと、問題が起きた時役立ちます。

2)敷地測量

上記のことを、素人がすることはなかなか難しいです。また、境界を確定した後には、敷地測量を行い、土地謄本と比較し、面積に相違があれば、地籍更正をしておきましょう。このようなことは、信頼できる土地家屋調査士に依頼するとよい。費用は掛かりますが、専門家に任すことが、安全で迅速です。

調べておく規制

都市計画施設の計画予定があるか?埋蔵文化財の地域かどうか?調べておきましょう。何故なら、設計打ち合わせも終り。確認申請を提出した時に、都市計画、埋文に掛かってますよと言われれば取返しがつきません。時間もお金も余分に掛かります。都市では、地下鉄も注意しましょう。

前面道路・用途地域・建蔽率・容積率

これらは建築基準法に定められているものであり、敷地に対して設定されているものです。前面道路はその幅が建てられる建築物の規模に影響を与えるため、意外に重要なものです。また、用途地域や建蔽率、容積率といった諸条件も、建てられる建築物に大きな影響を与えます。しっかりと確認するようにしてください。所轄の自治体の建築課、都市計画課等へ行けば詳しく調べられます。

前面道路の幅員

| 1.8m以下の道路に接した土地は購入しないこと。最低4m以上幅員がある道路に接した土地を買うこと。 |

用途地域

用途地域は、地域地区の根幹をなすもので、住居、商業、工業といった建築物の用途を適切に配分することにより、都市の土地利用の基本的な枠組みを定めるもので、13種類あります。(法8条第3項、法9条)特に線引き都市計画区域の「市街化区域」においては、用途地域を必ず定めることとされています。(法15条第1項)用途地域内においては、建築物の用途が規制されるとともに、容積率、建ぺい率の最高限度等が定められています。

用途地域

| 用途地域には、大きく住居系、商業系、工業系に分けられます。それぞれがさらに細かく分けられたものが、次の13種類です。 | |

| 住居系 | |

| 第一種低層住居専用地域 | 小規模な住宅、学校、診療所、寺院などが建築可能な地域です。高さ規制があり、最大でも12m以下(3階建てぐらい)になるように制限がかけられています。 |

| 第二種低層住居専用地域 | 第1種低層住居専用地域の用途に加えて、コンビニなどの小規模な店舗や飲食店も認められます(150平米まで)。 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 住宅、病院、大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。_:高さ制限はありません_*が、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)があるため、主に中高層マンションが建ち並ぶ地域になります。 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 第1種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや1,500平米までの店舗も認められます。 |

| 第一種住居地域 | 住宅、病院、大学、店舗や飲食店、オフィスビル、ホテルなどが建築可能な地域です。高さ制限はなく、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)は第1種中高層住居専用地域よりも緩和されるため、より高くて大きなマンションを建てることが認められます。 |

| 第二種住居地域 | 第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店も認められます。 |

| 田園住居地域 | 農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を保護するための地域です。建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの、または**農業用施設(農産物直売所・農家レストラン等で面積500㎡以内のもの、農産物・農業の生産資材の倉庫等)に限られています。 |

| 準住居地域 | 第1種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店、小規模な工場、自動車修理工場も認められます。幹線道路沿いの業務の利便に加えて住居との調和を図る地域です。 |

| 商業系 | |

| 近隣商業地域 | 住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。ただし、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築は認められません。近隣住民への日用品を供給する商業の利便を増進する地域です。 |

| 商業地域 | 近隣商業地域と異なり、キャバレーやナイトクラブ、風俗営業店の建築も認められます。 |

| 工業系 | |

| 準工業地域 | 住環境悪化の恐れがある工場や、危険性の高い工場、風俗営業店以外は、さまざまな用途の建築可能な地域です。 |

| 工業地域 | どんな工場でも建てることが可能ですが、学校や病院、ホテル、映画館など建築が認められません。住宅や店舗の建設は可能です。 |

| 工業専用地域 | 専ら工業の利便を増進する地域です。どのような工場でも建設が可能ですが、住宅、学校、病院、ホテル、映画館などの建築は認めれていません。 |

| 田園住居地域とは? | 13種類ある用途地域の中で、2018年に制定された新しい用途地域が「田園住居地域」です。住宅と農地、両者が調和した良好な地域を守るために、開発や建築を規制するために設けられました。低層住居専用地域と同様の建築制限です。低層住宅以外に、農業を促進させるような500㎡以内の販売店や飲食店、農産物の集荷、処理場なども建築可能です。 |

建蔽率

建ぺい率とは、敷地に対する建物が建てられている部分の面積の割合です。そのため、容積率とは異なり、100%以上になることはありません。住居系の建ぺい率は、30~80%です。建ぺい率は地域によって異なるため、あらかじめ確認しておくことが特に大切だと言えるでしょう。

容積率

容積率とは、敷地に対して建てられる建物の大きさ(床面積)の割合です。例えば、100㎡の土地の容積率が50%だと、50㎡の床面積の建物しか建てられません。しかし、容積率が200%であれば、建物を2階以上にするなどして200㎡の床面積の建物が建築可能です。ただし、容積率は前面道路の幅の影響も受けることになるので注意が必要です。前面道路の幅が12m未満であれば、道路の幅に用途地域の法定乗数を容積率に乗じることになります。

用途地域を、調べる。

| 最新情報を調べたい場合は、国都交通省か市町村のサイトを利用しましょう。 | 用途地域マップ |

| 国土数値情報の用途地域データを地域別にダウンロードできます。 | 国土数値情報ダウンロード |

建物の建築制限

用途地域で定めらている容積率や建ぺい率以外にも、建物の制限はいくつかあります。その一つが高さ制限です。高さ制限を大きく分けると、絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の4種類があります。いずれの制限も、隣地や道路などの日当たりや風通しを考慮し、圧迫感を与えないためです。用途地域を調べる際には、これらの建築制限についてもチェックするようにしましょう。

設備状況_(電気・ガス・上下水道)

敷地のインフラ

敷地において、ガスや電気、上下水道といったインフラがどのような状況になっているのかは意外に重要なものです。それらの有無はもちろんのこと、電柱やガス管、水道管といった公共の設備までの距離によって後々の工事費に違いが出てきます。

| 電気 | ガス | 上下水道 |

| 電柱の位置はどこですか?他人の所有地の上を通って引き込まなければならない。そんな土地はいやです。また、敷地の真ん中に電柱が、電話柱が立っている。そんな土地はいやです。各電力会社、NTTなどに相談しましょう。移設することが出来るかも?知れません。 | LPGか都市ガスか?ガスメーターの位置は敷地内のどの位置にあるか?ガスメーターの位置は周囲1mの範囲で移動が可能です。建物計画をする時必要です。また、建築費用も変わってきます。最寄のガスショップで相談しましょう。 | 上水道の位置はどこか?また、何ミリ径の給水管が敷地内に入っているか、知っておきましょう。管径の太さによってカラン、水道蛇口の数の制限があります。管の引き換えには、費用が掛かります。下水枡が敷地内にあるかどうか確認しましょう。これも水道同様、引き込みにお金がかかります。最寄の水道局に行けば、確認できます。 |

地盤状況(地耐力、地下水位、地下埋設物)

敷地の上には当然建築物を建てることになるのですが、その足元である地盤の状況は大変重要です。地耐力などは基礎の設計を行う際の基礎データとなるため、非常に重要です。また、地下に埋設物があると施工の工程に大きな影響を与えます。これらは建築コストに与える影響が大きく、土地を購入してから問題が発覚すると厄介ですので、敷地選定の際にきちんと確認をしておくべき項目です。

地耐力

阪神淡路大震災以降やっと一般の方々に、地耐力や基礎、地盤調査等の大切さを理解して貰えるようになって来ました。地盤調査をすることをお勧めしますが、誰にでもわかる、地耐力の目安をいいます。大人が飛び上がって、着地した点に、足跡が残らなければ、おおよそ、2~3トンはあります。これは、土の上で飛び上がって下さい。ただし、土壌汚染と同じで、中のことはわかりません。あくまで目安であり、地盤調査をすることが前提です。

地下水位

50cm~1m程度掘って水が滲み出てくるかどうか?この程度位しか出来ないと思います。しかし、大規模な建築工事では、影響が大きいですよ。地盤調査をすれば地質から水位等わかります。地盤調査を行う時同時に土壌調査も行うことをお勧めします。

地下埋設物

敷地の地盤特性において、地耐力も重要ですが、地下埋設物の存在も重要です。「工事が始まって土地を掘ってみたら、以前建っていた建築物の基礎が出てきた」ということも実例として存在します。また、場所(特に京都)によっては重要文化財が発見されることもあります。このような場合には地中障害物の撤去作業が必要になりますし、工事自体が遅れることにもなります。つまり予想外の金銭的被害を受けることになります。これらについては、土地の履歴をしっかりと調査しておきましょう!

怪しい場合には、土地の売買契約の際に「いざそのようなことが起こった」場合には、「以前の地主が責任を負う」などの取り決めを行っておくことをお勧めします。敷地の地耐力や地中障害については、実際に地耐力の調査を行うまで正確なことはわからないですし、掘ってみるまで何が埋まっているのか分からないというのが実情ではあります。「周辺住宅を見たらまだ新しい住宅であるのに基礎にひび割れがあった」「どうしても具体的な地耐力が気になる」などといった場合は、実際に専門家に相談するか、地耐力の調査を行うことをお勧めします。

地盤調査

建築基準法施工令第93条。地盤の許容応力度及び基礎杭の許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。

地盤調査は必要?地盤調査の基礎知識

地盤調査とは、建物の建築前に地盤の状態を確認するためのものです。地盤調査なしで地盤が軟弱な地域に住宅を建てると、地盤沈下や家が傾くなどの危険性があります。その危険を回避する安全性の高い建物を建てるために構造耐力(地震等に耐える力)を工事前に計算する「構造計算」を行います。この構造計算を行うためには地盤の状況を調査することが必要です。地盤調査の結果とともに建物のプランと合わせて最適な構造を検討していきます。

建て替えの場合でも、地盤調査は行います。なぜなら建て替えの場合でも、地盤の状態がよいとは限らず、建てる場所によって、地盤の強度も多少なりとも変わります。調査なしの場合、取り返しのつかない事態になる可能性もあるためです。地盤調査の結果、地盤が軟弱だと判断された場合には、必要に応じて、地盤改良工事が行われます。

地盤調査の方法

地盤調査は一般的に行われることが多い方法としてスウェーデン式サウンディング試験と、ボーリング調査に分かれます。また、近年、地面を掘らずに調査する表面波探査法が出来ました。

スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)

スウェーデン式サウンディング試験は、一般的な住宅の場合に用いられることが多い調査方法です。先端がスクリュー状になったロッドにおもりをつけながら回転させていき、回転数やおもりの重量から、地盤の強度を調べます。戸建て住宅の場合は、住宅の四隅と中央部の5つのポイントを調査することが一般的です。SWS試験は、「点」の調査で杭⼯事の設計に相性が良い調査⽅法です。

ボーリング調査

| ボーリング調査とは、ボーリング機械を使って穴を掘り、そこにハンマーを落下させて強度をはかる調査方法です。スウェーデン式サウンディング試験と比べると、地質の状態まで調べられますが、費用が25万円から30万円ほどかかります。そのため、マンションや規模の大きい建物の調査の場合にボーリング調査が行われるのが一般的です。 |

表面波探査法

表⾯波探査法の測定範囲は、ゆれを受信する検出器間隔の1m〜1.5mの範囲のため、「⾯」の調査⽅法です。表⾯波探査法は、「⾯」の調査で⾯で受けるベタ基礎設計との相性が良い調査⽅法です。振動を発生させる装置を地面に置き、振動波が伝わる速度を計測することで地盤の強度を調査する方法です。地面を掘らずに調査するので短い時間で調査が可能なこと、正確な硬度を計れることがメリット。ただし地質を詳しく調べることはできず、地中に埋設物や空洞があると結果に影響が出てしまうというデメリットもあります。

地盤調査にかかる時間と費用

地盤調査にかかる時間

地盤調査は調査方法によって、半日から数日程度の時間がかかります。スウェーデン式サウンディング試験の場合は速報の場合で半日から1日程度、ボーリング調査で1日から数日ほどです。表面波探査法の調査の場合は半日から1日程度

地盤調査にかかる費用

地盤調査の費用は調査方法によって変わります。費用の目安は一般的に行われることが多いスウェーデン式サウンディング試験は5~10万円程度。ボーリング調査は25〜30万円程度です。表面波探査法の調査費用は8~15万円程度が相場となります。地盤調査の結果、地盤改良が必要になった場合は、敷地広さにより変わりますが、20坪程度で、50万から100万円程度の別途費用が発生します。

チェックリスト

チェック図面

敷地チェック表

| チェック図面 | |||

| 個人情報 | 建築主 | ||

| 住所 | |||

| TEL | |||

| FAX | |||

| メール | |||

| 敷地情報 | 法務局 | 建築場所 | |

| 土地謄本 | |||

| 建物謄本 | |||

| 履歴 | |||

| 敷地求積図 | |||

| 敷地面積 | |||

| 字図 | |||

| 建築課 | 用途地域 | ||

| 建ぺい率 | |||

| 容積率 | |||

| 防火 | |||

| 斜線 | |||

| 許可 | |||

| 届出 | |||

| 道路 | |||

| 埋蔵文化財 | |||

| 現地調査 | 方位 | ||

| 道路 | 幅員 | ||

| 道路側溝 | |||

| マンホール | |||

| 電柱 | |||

| 敷地 | 道路間口 | ||

| 北境界 | |||

| 東境界 | |||

| 南境界 | |||

| 西境界 | |||

| 敷地内側溝 | |||

| 地耐力 | 調査方法 | ||

| 地耐力 | |||

| 水位 | |||

| 設備 | 電気 | ||

| ガス | |||

| 水道 | |||

| 汚水 | |||

| 電話 | |||

| その他 | |||

| 12条報告の敷地調調査票を利用する | |||

身近な土壌汚染

恐ろしい土壌汚染

土地に関するもう一つの重要項目、それが「土壌汚染」です。土壌汚染が発覚すると、環境汚染による人体への影響はもちろんのこと、不動産の評価額は下がり、建築を行うための融資がつかなくなったりもします。場合によっては自分が汚染行為を行ったわけでもないのに、土地の浄化をしなくてはいけない立場になるなどということも・・・。

大変恐ろしい土壌汚染!土壌汚染対策法の施行以来、新聞やTVなど様々なところで話題になっているので、ご存知の方も多いはず。実は誰でも身近なところに存在しているものなのです。例えば自分の土地が有害物質を扱う工場の跡地だったということは十分可能性のあることです。高額の出費の末に手に入れた土地の土壌が汚染されていたなどということがないように、事前にある程度の調査を行うことをお勧めします。具体的な調査の方法ですが、まずは履歴調査によって汚染の疑いがあるような土地を避けることが、一番簡単にトラブルを回避できる方法です。疑わしきは近づかず、というわけです。次に、万が一汚染の疑いがあるような土地であるような場合で、どうしてもその土地にこだわりたいというときは、実際に汚染に関する調査をするしかありません。調査の結果、汚染がないと判明すれば、晴れてその土地に建築物を建ててもよいということになります。このように、土地の事前調査というものは、実は大変重要です。与えられた情報だけでなく、自分自身の目で確認をしていく姿勢が必要なのかもしれません。国土交通省「土地取引における土壌汚染問題への対応のあり方に関する報告書」

土壌汚染とは

土壌は、水や空気と同じように、私たち人間を含んだ生き物が生きていく上で、なくてはならないものです。土壌は、地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が、私たちの口にする農作物を育てます。土壌汚染とは、こういった働きを持つ土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態をいいます。原因としては、工場の操業に伴い、原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどが考えられます。また、土壌汚染の中には、人間の活動に伴って生じた汚染だけではなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。土壌に含まれる有害物質の含有量が、「人の健康保護や生活環境を保全する上で、維持することが望ましい基準」(環境基準)を超えた状態のことを表します。環境基本法の典型7公害のひとつです。

「公害」とは環境基本法(外部サイト)で、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる」

(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、

人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

汚染物質

| 重金属で9項目が指定 | 揮発性有機化合物(VOC)で11項目(ベンゼンを除く)指定 | 農薬等で5項目指定 |

| 漏出しても地中深くまで拡散することはない場合が多く、地表近くの土壌中に存在します。 | 漏出すると大気中に揮発しますが、一部は土壌中に存在します。場合によっては、地下深くまで浸透して、地下水汚染を引き起こす場合があります。 | 但し、有機リン化合物「パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る」 |

| カドミウム及びその化合物 | ジクロロメタン | PCB |

| 六価クロム化合物 | 1,2-ジクロロエタン | シマジン |

| 水銀及びその化合物 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 有機リン化合物 |

| フッ素及びその化合物 | 1,1,2-トリクロロエタン | チウラム |

| シアン化合物 | テトラクロロエチレン | チオベンカルブ |

| 鉛及びその化合物 | 1,3-ジクロロプロペン | |

| 砒素及びその化合物 | 四塩化炭素 | |

| セレン及びその化合物 | 1,1-ジクロロエチレン | |

| ホウ素及びその化合物 | 1,1,1-トリクロロエタン | |

| トリクロロエチレン | ||

| ベンゼン |

土壌汚染対策法

土壌汚染対策法の理念

土壌汚染対策法の目的(第1条)

この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。と、定められています。すでに起こった土壌汚染に対する、対処法であり、未然に防ぐ、防止法ではないことが、今後の問題点であると考えられます。

汚染の原因

有害物質の漏出や排水の地下浸透、埋め立て処分された廃棄物からの汚染物質の溶出等で起こります。

また、自然由来による場合もありますが、この判別が難しい状況です。

土壌汚染顕在化の背景として、以下のような項目が挙げられます。

| バブル崩壊後の休遊地の増加 | 企業の土地有効利用・資産の見直し等による、工場閉鎖跡地の処分 | 欧米の土壌汚染対策の法制化・スーパーファンド法による規制への追随 |

| 平成10年頃から日本においても、土地の質による評価が広がる | 土地の質も土地の資産価値の一部であるという認識 | 土地取引時等における、汚染調査の増加により、土壌汚染が顕在化 |

土壌汚染の問題点

| 汚染に気づかない、目に見えない。 | 長期間による汚染は原因が特定しにくい。 | 土壌汚染に対する、認識・理解の不十分。 |

| 調査方法や対策方法が定まっていない。 | 調査・対策・処理に時間と費用が掛かる。 | 土壌汚染対策法は土壌汚染による、人の健康被害の防止が目的。 |

健康リスク

土壌汚染による健康リスク=土壌の有害性の程度×暴露量

暴露がなければ暴露量は常に0となります。よって、健康リスクは問題とならない考え方が問題です。

健康リスクへの対応が求められています。

指定基準と調査

地盤の特性

地盤について

地盤が揺らげば家も揺らぐ。知っておきたい事前調査の重要性でも述べたように、地盤の事前調査は大変重要です。多くの欠陥住宅で見られる基礎のひび割れも、地盤に起因するものが実は多いのです。敷地の地耐力がどれだけあるのかをしっかりと把握しておくことが、後々のトラブルを回避してくれることになります。では、事前調査といっても何を調べれば良いのでしょうか?実際、地盤については地中に隠れているため、“調査をしてみるまで正確なことは分からない”というのが実情ですが、「ここをみればだいたいの予想がつく」というようなポイントはいくつかあるものなのです。地盤については、その造成種類や経過年数などからある程度地耐力を判断することが可能です。但し、それによって完全に地盤の状況がわかるというものではありません。施工に影響すると思われる範囲内の地盤の性質や地下水位等及び地盤構成、基礎に対する耐力、地耐力・支持力・沈下に関する正確な情報を得るためには、ボーリング、標準菅入試験、土質土壌試験等を行うことが必要です。

地耐力

N値だけで、地盤の耐力は、判断できません。あくまで目安として下記の計算式でn値から地耐力を換算できます。地耐力(kN/㎡)=n値×10

目安として地盤の種類による地耐力が建築基準法で規定されています。

| 地盤 | 長期地耐力・kN /㎥ | 短期地耐力・kN /㎥ |

| 岩盤 | 1000 | |

| 固結した砂 | 500 | |

| 土丹盤 | 300 | |

| 密実な礫層 | 300 | |

| 密実な砂質地盤 | 200 | |

| 砂質地盤(液状化しない) | 50 | 長期の2倍 |

| 堅い粘土質地盤 | 100 | |

| 粘土質地盤 | 20 | |

| 堅いローム層 | 100 | |

| ローム層 | 50 | |

| ※足で踏むと足跡が付いたり沈みますよね。地耐力が0に近いくらい小さいです ※地耐力は大人が飛び上がって、地面に足型が付けば地耐力は約20kN/㎡あります。 | ||

どこまで調査するか

調査深度の目安は建物長さの2~3倍、もしくは、必要地耐力を得てから地耐力が3~5m得られる深さまでとされています。また、調査位置は、事前調査から推定される地盤状況と建物の種類に応じて行います。(敷地の中心近くとし、建物の中に入る位置とする)、敷地が大きく、又は、細長い場合や変形している場合は、調査箇所を増やすことになります。調査結果は各地層の深さ、層厚、層名、水位、N値等を記入した柱状図として、報告書にまとめられることになります。

N値とは

重りを76±1cmの高さから落下させ、地中のサンプラーを地盤に30cm打ち込むのに要する回数がN値です。

地耐力はN値×10で概算でき、単位はkN(キロニュートン)/㎡です。

換算N値とは、スウェーデン式サウンディング試験など、標準貫入試験以外の試験において換算式により算出される値です。

地耐力(kN/㎡)=n値×10

| N値の地耐力の目安 | ||

| N値0~4 | なおかつ粘性土の場合は、非常に柔らかい地盤と判断されます。 | 地盤改良工事が必要です。 |

| N値4~10 | 安定した地盤と判断されますが、沈下の可能性は残ります。 | 軟弱地盤と判断されます地盤改良工事が必要です。 |

| N値10~30 | 家などの小型建造物の建造に耐えられる可能性もあります。しかしながら、一般的にはまだまだ地盤は盤石ではなく、無理に建造すると、沈下の恐れがあると判断されます。 | 平常時の安定性は高いと判断できます。中小の構造物であればN値は20以上であることが望ましいとされています。 |

| N値30~50 | 中小建造物の建造に耐えられる地盤と判断されます。 | 建造物を建築するためにとても適した地盤であると評価されます。大型建造物であれば、N値50以上というのが目安となっています。 |

| N値50以上 | 大型建造物の建造に耐えられる、非常に強固な地盤と判断されます。 | 大型建造物の建造に耐えられる、非常に強固な地盤と判断されます。 |

| 地盤の性質や地層の状態は、直接見ることが出来ないので、ボーリングや探査かん、試験掘、標準貫入試権等によって調査しなければならないのです。上記でも述べたように、地盤調査の重要性の認識が建設業者や一般の人にようやく理解されてきました。又、行政に於いても、地盤、地耐力が審査の対象となって来ており、土地所有者は自己財産管理の上からも知っておくことが大切なのです。 | ||

切土と盛土

宅地造成が行われた土地の場合、切土なのか盛土なのかが問題になります。

切土とは

その名の通り、もともとあった地盤を切って平坦にしたものです。元の地盤を切り取っているので、現在の地盤も元々あった地盤(既に締め固まっている)ということになります。一般的に地耐力があると言われています。

盛土とは

もともとあった地盤に土を盛ることで平坦にしたものです。したがって、盛土の工事がされて間もない場合は、地盤がこれから締め固まっていくことが考えられます。もちろん、盛土であってもある程度の年月を経るなどして、地盤が安定している場合もありますが、一般的に地耐力が小さい可能性が高いのです。そしてもう一つ、ここで注意すべきは、敷地が切土と盛土にまたがっている場合です。このような場合、将来的に建築物を建てたときに、建築物自体の重量で、地耐力が小さいほうに建築物が傾いていく危険性があります。こうなると基礎にひび割れが発生し、ひどい場合は建物自体が傾き始めることになります。このような敷地ではベタ基礎にするなどの適切な施工方法を行うようにしてください。

こんな土地は注意

こんな土地は注意

土壌汚染リスクは土地の履歴を調査することで回避できることがほとんどです。怪しい土地には近づかない、というのが一番なのです。では一体どのような土地が怪しいと言えるのでしょうか?

工場跡地は要注意

先の土壌汚染対策法とは?でも述べましたが、工場跡地等は要注意です。土壌汚染対策法における、いわゆる特定化学物質を扱っていたような工場はもちろんのこと、そうでなくても思わぬところから汚染事実が発覚することもあるので、気をつける必要があります。購入する予定の土地の履歴の中に工場があった場合、土壌汚染の恐れがないかを専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

他にもある!こんな履歴は怪しい!

工場だけが怪しいのではありません。土地の履歴に工場があった場合に警戒するのは当然のことですし、その場合は「怪しきは近寄らず」であきらめることができるでしょう。しかし、本当に怖いのは、全く警戒をしていなかったがために土壌汚染の土地をつかまされることなのです。以下、土壌汚染の可能性が少しでも考えられるため、「念のため注意が必要」といえるものを挙げてみます。

ガソリンスタンド

日常生活に密接な関係があるガソリンスタンド。一体ガソリンスタンドの何が怪しいのでしょうか?一般的に、ガソリンスタンドの敷地の地下にはガソリンを貯蔵しておくためのピットが埋設されています。ピットはコンクリートで作られていますので、ガソリンが漏れることはありません。しかし、ピットのコンクリートにひび割れがあったりすると、土壌にガソリンが流出してしまうことになります。また、「元ガソリンスタンドであった土地」ですから、当然、現状の更地にするために地下ピットを撤去する工事が行われているはずです。本当に怖いのは、このときにいい加減な工事を行ったためにガソリンが土壌に流出してしまうことなのです。このようにして実は汚染されているという可能性は、決して否定できるものではありません。

病院も要注意!病院では当然薬物が扱われています。

インフラ調査

土地を購入するとき、「ガスや電気、水道などはどこにでも通っているし、土地を選ぶ基準ではない」と思っていませんか?これらのインフラはほとんどの土地で整備されていますが、それらの有無も含めてインフラと敷地との関係をしっかりと確認しておく必要があります。

水道管があっても工事ができない?

敷地の目の前の道路に水道管が通っていても、それらから分岐している水道管が近くのもっと狭い道路に通っている場合は、そちらの方から水道をつなぐことになったりします。これは、広い道路を掘り起こして工事を行うことに対して、自動車等の通行に支障をきたすなどの問題を公益上から避ける必要が出てくるためです。また、最寄りの電柱が敷地の側にない場合は、新たな電柱をその敷地のために設置する必要がある場合もあります。これらはあくまで一例に過ぎません。つまり敷地に対する個別性が非常に強く、一概に言えない部分が多いのです。購入後に大きなコストが必要となることがないわけではありません。更地であれば、水道管や電気、ガスといったインフラが存在しているのか、いない場合は容易に(安価に)引き込むことができるのか、既に建築物があるのなら、水道管が通っているか、電気やガスを使っていたのか、今から自分が建てようとしている建築物では既存の径の大きさで十分なのか、などは必ず確認する必要があります。インフラについては敷地の個別性が強く、特に敷地と公共設備をつなげる工事に関しては、たとえ専門家であっても独断での判断が難しい場合があります。後々の問題を回避するためにも、しっかりと確認を行い、必要であれば専門家や行政の説明を受けてみることをお勧めします。ガス管も同じようなことがあります。